北京基因組所(國家生物信息中心)合作研發一種用于物種鑒別的新型DSS標記

全球已被發現和描述的維管植物超過30萬種,準確識別植物物種尤其是中藥材基原物種的精準鑒定仍是一項很大的挑戰。常用鑒定方法包括形態鑒定、顯微鑒定、理化鑒定、DNA分子鑒定,其中DNA分子鑒定因其不受外界環境因素和生物個體發育階段、器官組織差異的影響而被廣泛應用。目前開發的各種分子標記,大體可分為兩類:一是分類單元特異性標記,如序列特征擴增區域SCAR等,具有較強的專屬性。《中國藥典》收載的蘄蛇、烏梢蛇、川貝母、金錢白花蛇、霍山石斛聚合酶鏈式反應法均采用了分類單元特異性標記。二是DNA條形碼標記,其因使用通用引物進行DNA序列擴增,并根據序列核苷酸多態性識別物種,具有較好的通用性。但由于植物進化過程中普遍存在基因滲入、不完全譜系分選、適應性輻射等現象,使得DNA條形碼無法明確定義物種邊界,相關技術標準的應用存在局限性。

中科院北京基因組研究所(國家生物信息中心)章張、宋述慧團隊與中國中醫科學院中藥資源中心袁媛、黃璐琦團隊合作,首次提出了一類新型DNA標記,命名為DNA特征序列(DNA signature sequence, DSS),該標記兼具通用性和專屬性特點,由于采用PAV(Presence-Absence Variation)多態性(即0/1)判定特定分類單元是否存在于樣本中,具有更高的特異性,因此與來源于其他分類單元相比,DSS標記是一類僅出現在某個特定分類單元的DNA序列。研究成果以 “Accurate identification of taxon‐specific molecular markers in plants based on DNA signature sequence”為題,于2022年8月11日在線發表在Molecular Ecology Resources期刊。

研究團隊利用第四次全國中藥資源普查標本DNA庫和公開發表數據資源,收集了來自3,899個植物物種的4,356條葉綠體基因組序列,采用自主開發的植物物種水平DSS標記鑒定流程獲取每個物種的DSS標記。分別考察了樣本數量、近緣物種數量及序列長度對DSS標記獲取的影響。結果表明,待測物種樣本數量是影響DSS標記準確性的關鍵因素,而近緣物種數量對DSS標記的獲取無顯著性影響。當待測物種樣本數量≥ 2、序列長度為40 bp時,能夠獲取DSS標記的植物物種最多,為82.38%。

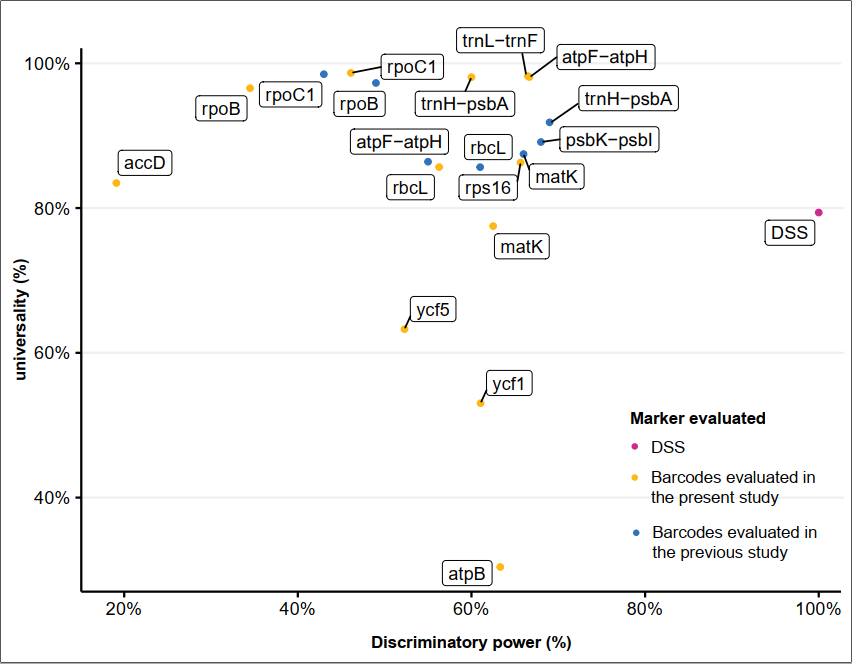

該研究同時采用PCR-Sanger測序和高通量測序對包括白術、人參在內的165種藥用植物的DSS標記進行了準確性驗證,結果表明其中159個物種DSS標記可用于與其他3,898種植物物種的鑒定。并對DSS和其他19種DNA條形碼標記的特異性和通用性進行了比較,表明DSS標記的特異性為100%,高于其他分子標記;通用性為79.38%,高于matK、ycf5、ycf1、atpB,略低于其他分子標記。

DSS標記檢測手段靈活,可以與Sanger測序、特異性PCR、高通量測序等不同方法結合,用于從食品、藥品和環境樣品等混合物中檢測植物成分,應用于生物多樣性調查、瀕危物種貿易監督,以及多基原藥材、冷背藥材、外來藥材和配方顆粒的鑒定等,具有廣泛前景和發展空間。

中科院北京基因組所(國家生物信息中心)章張研究員和中國中醫科學院國家中藥資源中心黃璐琦院士、袁媛研究員為本文共同通訊作者。華中一博士研究生、蔣超副研究員、宋述慧研究員為共同第一作者。該研究得到科技部科技基礎資源調查專項、中國中醫科學院科技創新工程項目、中央本級重大增減支項目“名貴中藥資源可持續利用能力建設項目”、國家重點研發計劃的資助。

植物DSS標記開發流程

DSS標記特異性和通用性分析